「遺留分」についてよくある相談Q&A

-

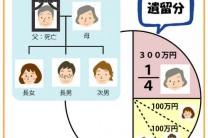

遺留分とは?計算方法をわかりやすく|シミュレーション付

-

遺留分の時効とは?弁護士がわかりやすく解説【内容証明書式付】

-

遺留分の放棄とは?メリットや注意点を弁護士が解説

-

遺留分を請求されたとき、どう対応すればいい?【弁護士が徹底解説】

-

遺留分を請求すると、債務も負担することになる?【弁護士が徹底解説】

-

特別受益は遺留分の対象となる?弁護士がわかりやすく解説

-

第三者に移転されてしまった不動産は遺留分請求の対象となる?

-

10年以上前の生前贈与が相続に影響する?弁護士が解説

-

遺留分を払わないとどうなる?お金がない場合の対処法【弁護士解説】

-

遺留分は兄弟に認められない?|遺留分の計算・遺産の取得法を解説

-

遺留分権利者とは|対象範囲と遺留分割合、計算方法を弁護士が解説

-

生前の遺留分放棄に必要な条件や手続き|弁護士が詳しく解説

-

法定相続分と遺留分の違いとは|比較表でわかりやすく解説【弁護士監修】

-

遺留分侵害額(減殺)はどのように計算すればいい?具体例で解説

-

遺言書と遺留分はどっちが優先?リスクや対策を弁護士が解説

-

遺留分減殺請求に応じないときどうすればいい?弁護士が解説

-

相続の遺留分をもらえないときの対処法とは?弁護士が解説

-

生前贈与は遺留分でどうなる?弁護士がわかりやすく解説

-

遺留分と遺言、どっちが優先?弁護士がわかりやすく解説

-

遺留分は孫に認められないの?弁護士がわかりやすく解説

-

遺留分侵害額請求の調停とは?手続きの流れやポイントを解説

-

生命保険に遺留分を請求できる?弁護士が解説