遺産分割とは

遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)が死亡時に有していた遺産について、個々の遺産の権利者を確定させるための手続をいいます。

遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)が死亡時に有していた遺産について、個々の遺産の権利者を確定させるための手続をいいます。

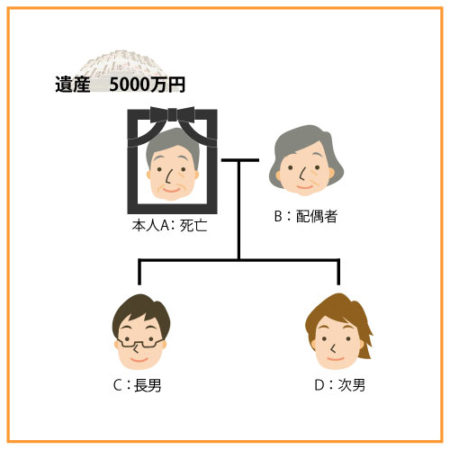

例えば、本人Aさんが亡くなったとき、配偶者Bさん、長男Cさん、二男Dさんの家族がいたとします。

被相続人Aさんが、預貯金、不動産、株式などを有しており、遺産総額5000万円だったとします。

民法は、相続人が複数名いる場合、相続財産(遺産のこと)は、相続分に従って「その共有に属する」と規定しています(民法898条)。

したがって、上記の例では、Aさんの遺産は、Bさん、Cさん、Dさんに共同帰属している状態です。

したがって、上記の例では、Aさんの遺産は、Bさん、Cさん、Dさんに共同帰属している状態です。

※遺産分割前の遺産の共有について、裁判例は「遺産全体について各相続人の法定相続分に応じた抽象的な権利・義務を有しているにとどまる」と判示しています(東京地判平成7.3.17)。

ここで、それぞれの法定相続分は、配偶者のBさんは2分の1、子どものCさんとDさんは、それぞれ4分の1となります(民法900条1号、同条4号)。

しかし、Aさんの遺産について、具体的に、誰が、何を、承継するかは決まっていません。

しかし、Aさんの遺産について、具体的に、誰が、何を、承継するかは決まっていません。

そこで、遺産について、各相続人の単独所有にするなど、終局的な帰属を確定する必要があります。

そのための手続が遺産分割です。

遺産分割の対象となるのは?

遺産分割の対象となる遺産は、「相続開始時に存在」し、かつ、「分割時にも存在」する「未分割」の遺産となります。

遺産分割の対象となる遺産は、「相続開始時に存在」し、かつ、「分割時にも存在」する「未分割」の遺産となります。

相続開始時に存在

相続開始時とは、被相続人が死亡した時です。

ここで問題となるのは、相続人の1人(例えば、上記ではBさん)がAさんが亡くなる前に、長男のBさんが預貯金を引き出してしまった場合です。

ここで問題となるのは、相続人の1人(例えば、上記ではBさん)がAさんが亡くなる前に、長男のBさんが預貯金を引き出してしまった場合です。

この場合、Bさんが引き出した預貯金を遺産に戻すという合意をしない限り、遺産分割の対象とはなりません(合意をしないと、不当利得返還請求など別の手段を取ります。)。

分割時にも存在

例えば、遺産が滅失した場合は遺産分割できません。

また、問題となるのは、相続人の1人(例えば、上記ではBさん)が遺産を勝手に売却するなどして処分したようなケースです。この場合も、遺産分割はできません。

この場合、損害賠償請求権や売却代金が発生しますが、これらは遺産の代償財産であり、遺産そのものではないため、原則として遺産分割の対象とはなりません(もっとも、現存しない遺産でも、当事者の合意によって遺産分割の対象とすることは可能です。)。

遺産分割の手順

遺産分割は、通常、以下のような手順で行います。

遺産分割は、通常、以下のような手順で行います。

①相続人の範囲を確定する

②相続分を確定する

③遺産の範囲を確定する

④遺産を評価する

⑤特別受益者と特別受益の額を確定する

⑥寄与相続人と寄与分を確定する

⑦特別受益及び寄与分を踏まえて具体的な相続分率を算出する

⑧具体的相続分率を遺産分割時における遺産分割取得分額に引き直す

⑨遺産分割方法を決定する

上記のように、遺産分割はやるべきことがたくさんあります。

また、高度に複雑な問題ですので、遺産分割についての専門知識や経験がないと適切な分割とならない可能性があります。

そのため、次に、当事務所の相続対策チームによる遺産分割のサポートをご紹介します。

遺産分割サポート

当事務所は、相続について、圧倒的な解決実績を誇っており、遺産分割について様々なサポートを行っています。

遺産分割において、大別すると、「弁護士に任せたい方」と「自分で進めたい方」に別れます。

相続人間において、利害が対立しておらず、当事者だけで進めていくことが可能な場合は、弁護士は、法律相談において助言を行い、遺産分割の協議がまとまれば「遺産分割協議書」を作成してお渡しするというバックアップ的なプランをご提案しております。

しかし、ご相談にお越しになられる方の多くは、「弁護士に任せたい方」です。

これは、以下のような理由によるものです。

・利害が対立しているため、当事者同士では冷静に話し合いができない

・利害が対立しているため、当事者同士では冷静に話し合いができない

・相続の専門知識がないため、専門家に進めてもらいたい

・手続が面倒なため、すべて任せたい

・相手方と接触したくない

「弁護士に任せたい方」に対して、当事務所では、「協議段階」「調停段階」「訴訟段階」の3段階に応じたサポートを行っております。

協議段階

通常、弁護士と聞くと、裁判所を利用するイメージをもたれる方が多いと思います。

確かに、弁護士は唯一訴訟代理権を有する専門家であり、他の専門家は裁判所を利用することは基本的にはできません。

確かに、弁護士は唯一訴訟代理権を有する専門家であり、他の専門家は裁判所を利用することは基本的にはできません。

しかし、当事務所の相続対策チームは、調停等裁判所を利用するのは、やむを得ない場合に限定しており、まずは協議を優先しています。

これは、調停手続が依頼者に負担が大きいからです。

調停手続は、解決まで、通常長期間を要します。

また、裁判所に行って手続に参加すると、労力も大きくなります。その分、弁護士費用も割高になります。

また、弁護士は、法律事務についての代理権を有しています。

すなわち、弁護士が依頼者の代理人となって、他の相続人らと交渉する権限をもっています。

そこで、当事務所の相続対策チームは、依頼を受けると、代理人(窓口)として、他の相続人らと直接協議する、「代理交渉」というスキームを提案しています。

そこで、当事務所の相続対策チームは、依頼を受けると、代理人(窓口)として、他の相続人らと直接協議する、「代理交渉」というスキームを提案しています。

この方法を取ることで、調停手続に比べると、早期に、かつ、円滑に解決できる可能性があります。

調停段階

当事務所では、弁護士の交渉でも解決が難しい場合、家庭裁判所に調停を申立てます。

当事務所では、弁護士の交渉でも解決が難しい場合、家庭裁判所に調停を申立てます。

調停手続では、誰が(相続人の範囲)、何を(遺産の範囲)、どのような割合で(相続分)、どのように分けるか(分割方法)について、主張し、かつ、証拠を提出して、依頼者の主張の妥当性を証明します。

調停は、裁判とは異なり、話し合いの場です。

そのため、どちらが正しい、正しくないということを確定する必要はありません。

しかし、根拠がない主張は、まったく説得力がなく、それだと調停委員会はもちろん、相手方は納得できず、調停が長期化してしまいます。

そのため、調停手続きにおいて、相続専門の弁護士のサポートを受けるのは重要です。

そのため、調停手続きにおいて、相続専門の弁護士のサポートを受けるのは重要です。

なお、調停が不成立となって終了すると、遺産分割の審判手続へ移行します。

審判では、審判官の判断が示されることとなります。

訴訟段階

上記のとおり、遺産分割は、最終的に審判で決着がつきます。

上記のとおり、遺産分割は、最終的に審判で決着がつきます。

しかし、遺産分割手続を進行するために、下記の事項は前提問題として、争いになることがあります。

・相続人の範囲

・遺言書の効力

・遺産分割協議書の効力

・遺産の帰属

上記について、解決しなければ、遺産分割を進めることができません。

そのため、訴訟等の手続が別途必要となることがあります。

そのため、訴訟等の手続が別途必要となることがあります。

前述したとおり、当事務所の相続対策チームは、可能な限り、紛争を複雑化させずに交渉での解決を目指しますが、必要な場合は、訴訟も辞さず、徹底的に訴訟等でも戦います。

遺産分割についてご不明な点、お悩みになられていることなどございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

ご相談はこちらからどうぞ。

「遺産分割」についてよくある相談Q&A

-

相続人同士で遺産分割協議を行い、全員が合意したら「遺産分割協議書」を作成しましょう。正しい方法で作成しないと、不動産の相続登記や預貯金の払い戻しなどの手続きもスムーズに進められなくなってしまいます。…[詳しくはこちら]

相続人同士で遺産分割協議を行い、全員が合意したら「遺産分割協議書」を作成しましょう。正しい方法で作成しないと、不動産の相続登記や預貯金の払い戻しなどの手続きもスムーズに進められなくなってしまいます。…[詳しくはこちら] -

不動産の取得を希望する場合、不動産の評価額がその取得を希望する人の相続分より小さければ問題はありませんが、不動産の評価額が相続分よりも大きい場合には、不足分を他の相続人に代償金として支払うこと…[詳しくはこちら]

不動産の取得を希望する場合、不動産の評価額がその取得を希望する人の相続分より小さければ問題はありませんが、不動産の評価額が相続分よりも大きい場合には、不足分を他の相続人に代償金として支払うこと…[詳しくはこちら] -

遺産分割協議のやり直しができる場合があります。 遺産分割協議は、裁判所を使用せずに、当事者間の話し合いで遺産分割を行う手続のことを言います。この遺産分割協議は、やり直しを行うことができないのが原則で…[詳しくはこちら]

遺産分割協議のやり直しができる場合があります。 遺産分割協議は、裁判所を使用せずに、当事者間の話し合いで遺産分割を行う手続のことを言います。この遺産分割協議は、やり直しを行うことができないのが原則で…[詳しくはこちら] -

弁護士や家庭裁判所などの専門機関を利用しましょう。 相続は争族であるとも呼ばれる昨今、遺産分割協議がスムーズに進まないケースは少なくありません。相続問題を契機に、これまでの家族間の不満が爆発するケー…[詳しくはこちら]

弁護士や家庭裁判所などの専門機関を利用しましょう。 相続は争族であるとも呼ばれる昨今、遺産分割協議がスムーズに進まないケースは少なくありません。相続問題を契機に、これまでの家族間の不満が爆発するケー…[詳しくはこちら] -

法定相続人が複数いる場合、相続開始後いつでも共同相続人間の協議で遺産の分割をすることが可能で、分割内容について共同相続人全員が同意することが必要となり、相続開始後、分割内容について共同相続人全員の同意…[詳しくはこちら]

法定相続人が複数いる場合、相続開始後いつでも共同相続人間の協議で遺産の分割をすることが可能で、分割内容について共同相続人全員が同意することが必要となり、相続開始後、分割内容について共同相続人全員の同意…[詳しくはこちら] -

遺産分割協議をした後に、新たな遺産すなわち未分割の遺産が存在することが判明した場合には、遺産分割協議を無効として全遺産を再分割するか、新たに判明した遺産のみについて分割の協議を行うことになると考えられ…[詳しくはこちら]

遺産分割協議をした後に、新たな遺産すなわち未分割の遺産が存在することが判明した場合には、遺産分割協議を無効として全遺産を再分割するか、新たに判明した遺産のみについて分割の協議を行うことになると考えられ…[詳しくはこちら] -

行方不明の相続人について、不在者の財産管理人を選任することで、遺産分割をすることが可能です。 有効な協議分割となるためには、分割内容について共同相続人全員が同意することが必要であり、1人でも反対者が…[詳しくはこちら]

行方不明の相続人について、不在者の財産管理人を選任することで、遺産分割をすることが可能です。 有効な協議分割となるためには、分割内容について共同相続人全員が同意することが必要であり、1人でも反対者が…[詳しくはこちら] -

Aさんの父親が亡くなり、AさんとAさんの母親のBさんが相続人となりました。しかし、Bさんは、認知症で老人ホームに入っており、自分がどこにいるかもよく分からない状態です。Bさんがこのような状態である中、…[詳しくはこちら]

Aさんの父親が亡くなり、AさんとAさんの母親のBさんが相続人となりました。しかし、Bさんは、認知症で老人ホームに入っており、自分がどこにいるかもよく分からない状態です。Bさんがこのような状態である中、…[詳しくはこちら] -

有効な遺産分割協議となるためには、分割内容について共同相続人全員が合意しなければなりません。 したがって、一部の共同相続人を除外して行った遺産分割協議は無効になると考えられています。 そのため、知…[詳しくはこちら]

有効な遺産分割協議となるためには、分割内容について共同相続人全員が合意しなければなりません。 したがって、一部の共同相続人を除外して行った遺産分割協議は無効になると考えられています。 そのため、知…[詳しくはこちら] -

被相続人が死亡した後、相続人は遺産分割協議を行うことになります。しかし、遺産によっては、その時点ですぐに分割協議を行うのが妥当でない場合があります。遺産分割については、5年を超えない範囲で分割協議を禁…[詳しくはこちら]

被相続人が死亡した後、相続人は遺産分割協議を行うことになります。しかし、遺産によっては、その時点ですぐに分割協議を行うのが妥当でない場合があります。遺産分割については、5年を超えない範囲で分割協議を禁…[詳しくはこちら] -

父が亡くなり、父の相続人である私と兄、姉とで遺産分割協議を現在行っています。 遺産分割協議にはしばらく時間を要しそうなのですが、父が残した遺産には賃貸に出している不動産もあり、誰かが管理しなければなり…[詳しくはこちら]

父が亡くなり、父の相続人である私と兄、姉とで遺産分割協議を現在行っています。 遺産分割協議にはしばらく時間を要しそうなのですが、父が残した遺産には賃貸に出している不動産もあり、誰かが管理しなければなり…[詳しくはこちら] -

父が亡くなり、遺産を家族で分けることになりました。 父の財産の一つに不動産があるのですが、父が生前金融機関から借りたお金の担保として抵当権がついています。父の借金ももう少し残っています。 この抵当権が…[詳しくはこちら]

父が亡くなり、遺産を家族で分けることになりました。 父の財産の一つに不動産があるのですが、父が生前金融機関から借りたお金の担保として抵当権がついています。父の借金ももう少し残っています。 この抵当権が…[詳しくはこちら] -

遺産分割調停は、遺産をどのように分割するかを決めるだけですので、その前提となる、相続人の範囲、遺言書の有無、遺産の範囲といったことについては、調停では決めることはできないことになっています。…[詳しくはこちら]

遺産分割調停は、遺産をどのように分割するかを決めるだけですので、その前提となる、相続人の範囲、遺言書の有無、遺産の範囲といったことについては、調停では決めることはできないことになっています。…[詳しくはこちら] -

配偶者に自宅が渡るようにするためには、配偶者に生前贈与する方法と、遺言により相続させる方法があります。配偶者の自宅を保証する目的であれば、死亡するまでと定めて子どもと配偶者に使用貸借契約を結ぶ方法もあ…[詳しくはこちら]

配偶者に自宅が渡るようにするためには、配偶者に生前贈与する方法と、遺言により相続させる方法があります。配偶者の自宅を保証する目的であれば、死亡するまでと定めて子どもと配偶者に使用貸借契約を結ぶ方法もあ…[詳しくはこちら] -

遺産分割協議中に、兄が父名義の預金口座から預金を勝手に引き出して使割れた場合、任意に返還してくれればよいですが、任意に返還してくれない場合には、訴訟で決着をつけるしかないと考えられます。相続専門の弁護…[詳しくはこちら]

遺産分割協議中に、兄が父名義の預金口座から預金を勝手に引き出して使割れた場合、任意に返還してくれればよいですが、任意に返還してくれない場合には、訴訟で決着をつけるしかないと考えられます。相続専門の弁護…[詳しくはこちら] -

相続の開始を知った時から3か月以内であれば相続放棄をする方法、以上である場合には相続分の放棄をする方法が考えられます。相続問題専門の弁護士が相続放棄と相続分の放棄、それぞれの違いと選択した場合の具体的…[詳しくはこちら]

相続の開始を知った時から3か月以内であれば相続放棄をする方法、以上である場合には相続分の放棄をする方法が考えられます。相続問題専門の弁護士が相続放棄と相続分の放棄、それぞれの違いと選択した場合の具体的…[詳しくはこちら] -

最終的にその不動産を取得した場合でも、遺産分割協議が終了するまでに生じた賃料については、他の相続人に分ける必要があるといえます。遺産分割で不動産の帰属が決まるまでに生じた賃料のほかに管理費用なども考え…[詳しくはこちら]

最終的にその不動産を取得した場合でも、遺産分割協議が終了するまでに生じた賃料については、他の相続人に分ける必要があるといえます。遺産分割で不動産の帰属が決まるまでに生じた賃料のほかに管理費用なども考え…[詳しくはこちら] -

弁護士が解説します。不動産について、その費用が遺産管理費用として認められれば、他の相続人に対してその費用を請求できますが、管理費用に当たるとしても通常必要とされる費用については、住んでいる者が負担すべ…[詳しくはこちら]

弁護士が解説します。不動産について、その費用が遺産管理費用として認められれば、他の相続人に対してその費用を請求できますが、管理費用に当たるとしても通常必要とされる費用については、住んでいる者が負担すべ…[詳しくはこちら] -

お墓や仏壇などの祭祀財産を承継する者は、被相続人が指定した者、慣習、家庭裁判所による決定、の順番で決定されます。これらの祭祀財産は相続財産とは別とされており、祭祀承継者は相続人とは異なります。相続問題…[詳しくはこちら]

お墓や仏壇などの祭祀財産を承継する者は、被相続人が指定した者、慣習、家庭裁判所による決定、の順番で決定されます。これらの祭祀財産は相続財産とは別とされており、祭祀承継者は相続人とは異なります。相続問題…[詳しくはこちら] -

お墓や仏壇などを処分することは自由ですので、処分しても問題はありません。 一方、お墓の維持管理費や祭祀料については、協議の段階で考慮してもらうことは可能ですが、裁判などで争った場合、その点が考慮され…[詳しくはこちら]

お墓や仏壇などを処分することは自由ですので、処分しても問題はありません。 一方、お墓の維持管理費や祭祀料については、協議の段階で考慮してもらうことは可能ですが、裁判などで争った場合、その点が考慮され…[詳しくはこちら] -

生命保険金は、遺産ではないのでBがすべてもらう権利があります。 また、原則として、相続分の計算時に、生命保険金を考慮することはありません。ただし、生命保険金の額の遺産の総額に対する比率が大きい場合に…[詳しくはこちら]

生命保険金は、遺産ではないのでBがすべてもらう権利があります。 また、原則として、相続分の計算時に、生命保険金を考慮することはありません。ただし、生命保険金の額の遺産の総額に対する比率が大きい場合に…[詳しくはこちら] -

先日、父が死亡し、相続人である兄弟3人で遺産分割について話をしましたが、二人の兄は、遺産を3等分するのが公平だと言っています。 しかし、一番上の兄Aは父の医院を継ぐために医学部に行き、1000万円以…[詳しくはこちら]

先日、父が死亡し、相続人である兄弟3人で遺産分割について話をしましたが、二人の兄は、遺産を3等分するのが公平だと言っています。 しかし、一番上の兄Aは父の医院を継ぐために医学部に行き、1000万円以…[詳しくはこちら] -

不動産の取得を希望する場合、不動産の評価額がその取得を希望する人の相続分より小さければ問題はありませんが、不動産の評価額が相続分よりも大きい場合には、不足分を他の相続人に代償金として支払うこと…[詳しくはこちら]

不動産の取得を希望する場合、不動産の評価額がその取得を希望する人の相続分より小さければ問題はありませんが、不動産の評価額が相続分よりも大きい場合には、不足分を他の相続人に代償金として支払うこと…[詳しくはこちら]